「N 値」って、何を表す値なんでしょう?

「N 値(エヌち)」という言葉は、地盤の“硬さ・締まり具合”を示す指標です。

みなさん、こんにちは!

今回は、太陽光発電発電所の地盤調査に使う N 値について考えていきたいと思います。

「N 値(エヌち)」という言葉は、地盤工学・土木・建築の分野でよく出てくる用語で、地盤の“硬さ・締まり具合”を示す指標です。以下、N値の定義・測定法、その意義、そして「N値 の値によってどんな地盤か」の目安を整理して解説していきます。

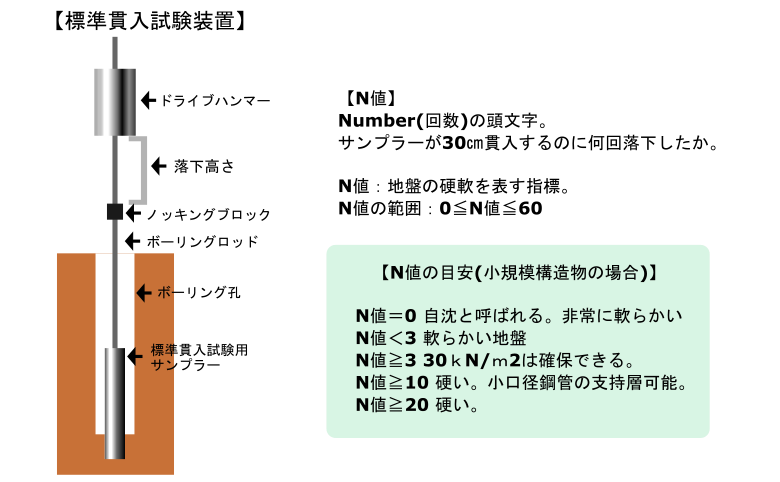

N 値とは(定義と測定法)

N 値とは、住宅や高層ビルの建設前に、地盤の強度を測るための指標となります。標準貫入試験という方法で求められます。N 値が大きいほど硬い地層といえます。

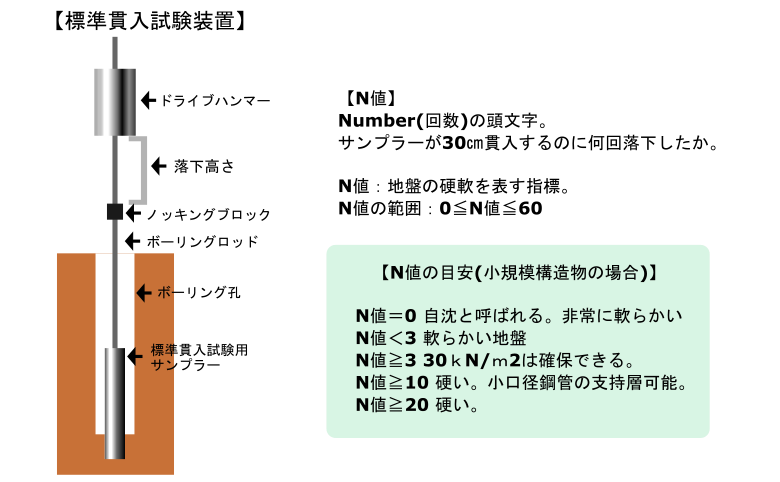

標準貫入試験(SPT:Standard Penetration Test)による測定

・この試験では、「63.5 kg(±0.5 kg)の重りを 76 cm の高さから落として、サンプラー(管状の試験器具)を地中に打ち込み、30 cm 貫入するのに必要な打撃回数」を数えます。

・その打撃回数(通常、0 回以上~数十回、場合により 60 回を超える報告もあります)が N 値(“Number” の略)です。

・打撃回数が多い → サンプラーが地盤に入るのが難しい → 地盤が硬い・締まっている、という判断になります。

| N 値 | 硬 軟 | |

| 粘 性 土 |

0~4 | 軟らかい |

| 5~14 | 中立~硬い | |

| 15 以上 | 非常に硬い | |

| 砂 質 土 |

0~10 | ゆるい |

| 10~30 | 中立~硬い | |

| 30 以上 | 密 |

N 値 0~4

N 値が 0~4 の数値で、なおかつ粘性土の場合は、非常に柔らかい地盤と判断されます。

この地耐力の地質であれば、建築物を建造することは困難です。

軟弱地盤と判断され、さらに精密な土質調査を行ったり、地盤改良工事を行って地盤をもっと堅固にする必要があります。

N 値 4~10

N 値が 4~10 の数値の場合は、安定した地盤と判断されますが、沈下の可能性は残ります。

この地耐力の地質であれば、建築物を建造しても平常時は特に問題はありません。

ただし、地震の際などには建築物の重さによって地盤沈下の現象が発生したり、液状化現象が発生したりする可能性があります。

N 値 10~30

N 値が 10~30 の数値の場合は、家などの小型建造物の建造に耐えられる可能性があります。しかし、一般的にはまだ地盤は盤石ではなく、無理に建造すると、沈下の恐れがあると判断されます。

平常時の安定性としては高いですが、建築物の土台を支える基礎地盤としてはやや不安で、中小の構造物であれば N 値は 20 以上であることが望ましいとされています。

N 値 30~50

N 値が 30~50 の数値の場合は、中小建造物の建造に耐えられる地盤と判断されます。

地盤を構成する土砂はかなり硬いため、建造物を建築するためにとても適した地盤であると評価されます。しかし、大型建造物の建築に耐えられる地盤とは判断されません。大型建造物であれば、N 値 50以上というのが目安となっています。

N 値 50 以上

N 値が 50 以上の数値であれば、大型建造物の建造に耐えられる、非常に強固な地盤と判断されます。

地盤を構成している土砂は非常に密な状態となっており、堅固な地盤となります。

従って、大型の建造物を建築する際の目安として、N 値 50 以上という基礎が望ましいとされています。

換算 N 値との関係

実務上、「スウェーデン式サウンディング試験(SWS 試験)」など別の簡易試験を用いて、その結果を“仮に標準貫入試験相当の N 値”に換算することがあります(これを換算 N 値と呼ぶことが多い)。

換算 N 値を求めるのに使用される一般的な試験が、スウェーデン式サウンディング試験です。この試験方式は、簡易な地盤調査の手法として広く認識されています。

ドリル状のロッドを地面に対して回転させながらめり込ませて、25cm めり込むのにかかる回転数から、地盤がどれくらい硬いかや、引き締まっているかを測定します。この結果を、標準貫入試験での打撃回数に換算して、換算 N 値を求めています。

スウェーデン式サウンディング試験は、標準貫入試験と比較すると、安価でかつ短時間で行うことができます。また、試験場所も狭い範囲で測定ができます。

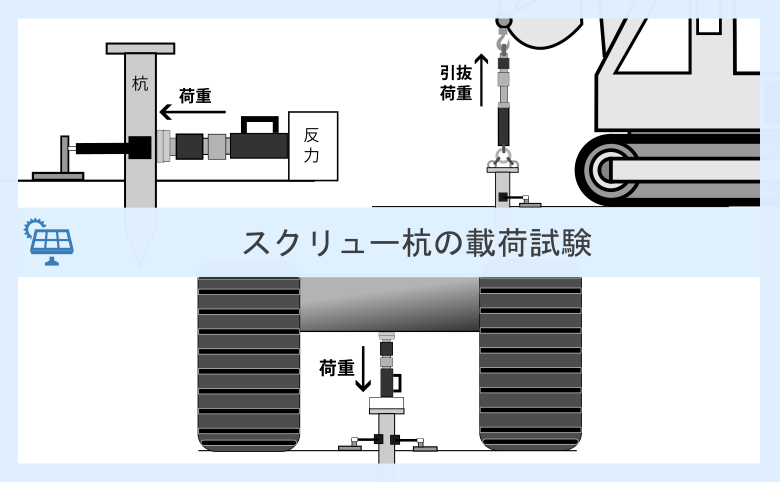

ただし、換算値はあくまで目安であり、正確な強さ・支持力を得るには土質試験や載荷試験などの補助データが必要です。

【スウェーデン式サウンディング試験のメリット】

・迅速性 1 か所あたりの所要時間が短く、半日程度で完了します。

・コスト 地盤調査方法の中では比較的安価です。

・狭い敷地でも実施可能 作業スペースをあまり取らないため、敷地が狭い場合でも実施できます。

【スウェーデン式サウンディング試験のデメリット】

・硬い石への影響 調査員の技量や経験が求められ、硬い石に当たると地盤が強いと誤判断する可能性があります。

・深度の限界 10m を超える深さの調査には適していません。

立入調査の結果、電気事業法の技術基準に対する不適合が発覚した場合、改善指導、改善命令が出され、改善できなかった場合はFIT認定取り消しも考えられます。

注意点

・N 値は「地盤の強さ・支持力を示す指標」として非常に有用ですが、万能ではありません。地盤の水分・密度・粒径分布・粘性成分などが複雑に影響しますし、礫(大きな石など)が混じっていたりすれば N 値が過大に出ることもあります。

・また、N 値だけで「沈下量」「ひび割れ」「液状化」などを完全に予測することはできず、他の補助的な調査(物理試験、三軸圧縮試験、平板載荷試験など)と組み合わせて判断する必要があります。

SWS試験や杭試験について、お気軽にご相談ください!

<杭の載荷試験>について詳しく知りたい方はこちらのページをご覧下さい

*業務時間外は、直接担当者に繋がります。